日本経済

日銀:政策金利据え置き、植田総裁はやや慎重姿勢

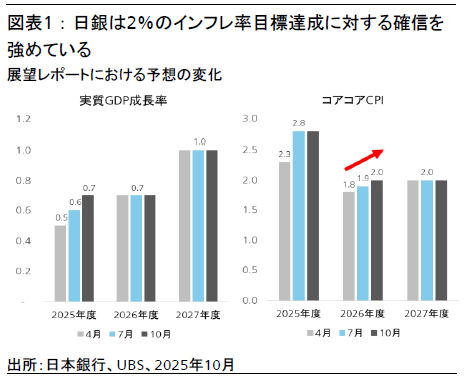

日銀は10月の金融政策決定会合で予想通り政策金利を据え置いたが、2026年のコアコアCPI予想を2.0%に引き上げ、物価安定目標の達成に対する確信が強まっていることを示唆した。

2025.11.05

- 日銀は10月の金融政策決定会合で予想通り政策金利を据え置いたが、2026年のコアコア消費者物価指数(CPI)予想を2.0%に引き上げ、物価安定目標の達成に対する確信が強まっていることを示唆した。

- 我々は次回利上げ時期の予想を2025年12月で維持する。2026年前半にインフレ率が一時的に鈍化する見通しであり、慎重な政策対応が必要になることから、その後の金融引き締めは緩やかなペースになるとみている。

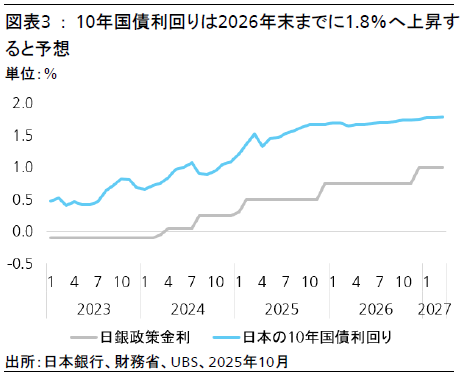

- 日本の10年国債利回りの予想は、2025年末を1.6%、2026年末を1.8%に引き上げる。ファンダメンタルズは改善しているものの、財政面の懸念が続いていることを反映したものだ。日本株は最近大きく上昇しているが、投資判断を引き続きAttractive(魅力度が高い)とする。アルファ(超過収益)創出の源泉として、国内の構造改革への注目が高まっており、国内政策も来年にかけて株価を支えるだろう。

金融政策決定会合の概要

日銀は10月の金融政策決定会合で、市場および我々の予想通り政策金利を据え置いた。9月会合で2名の審議委員が利上げを主張し、早期利上げへの期待が一時的に高まったが、ハト派である高市早苗首相の就任により、市場が織り込む10月の利上げの確率は20%未満に低下していた。

展望レポートでは、生鮮食品とエネルギーを除いたコアコア消費者物価指数(CPI)の2026年の予想を1.9%から2.0%に引き上げた。これはインフレ目標達成への確信が強まっていることを示唆する。植田和男総裁は、次回利上げの時期を会合ごとに判断する姿勢を示した上で、12月の利上げは排除しなかった。

植田総裁は米国経済の下方リスクが緩和されつつあるとし、見通しの確度が高まっていると述べた。経済情勢に対しては前向きなコメントがあったものの、利上げ時期には具体的な言及がなかったため、会合前に152.2円だったドル円は、記者会見後には153.4円と小幅な上昇となり、日本の10年国債利回りに大きな動きはなかった。

次回利上げは12月と予想、以降はペース鈍化の見込み

我々は次回の利上げが2025年12月との見方を維持する。ブルームバーグ調査でも以前は10月や1月が多かったが、多数のエコノミストが今は同様の予想を示している。円安に対する米国の懸念や、円安が国内のインフレ率を上昇させる一因になっていることを踏まえれば、高市首相がさらなる円安を歓迎するとは考えにくい。とは言え、植田総裁は賃金上昇の継続を見通せることの重要性を強調していることから、日銀は持続的な賃金上昇への確信をより得るために、2026年1月まで利上げを待つ可能性もある。

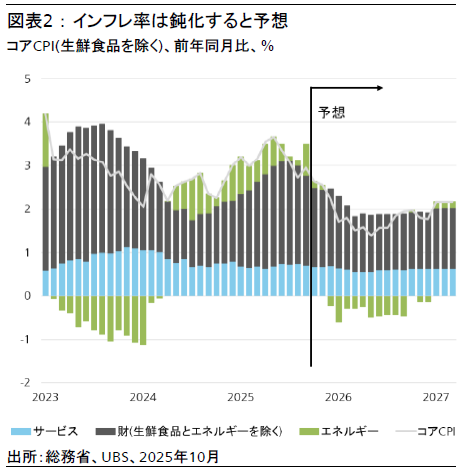

ただし、利上げペースは当初の想定より緩やかになると考える。高市首相は現状のインフレについて、ディマンドプル(需要主導)型ではなくコストプッシュ型であり、景気についても依然として注意を要する状態にあると指摘している。展望レポートでも、インフレ率は2026年前半に、1%台まで一時的に低下するとみており、我々の見通しと一致する。電気・ガス代に対する補助金が終了した影響で、9月の総合CPIは上昇に転じたが、コアコアCPIは3.3%から3.0%に鈍化した。食品とエネルギーを除いた欧米型コアCPIは1.6%から1.3%に低下し、現在のインフレの主因である食品のインフレ率も徐々に沈静化している。

こうした状況から、12月の利上げ予想は維持するものの、その後は特に為替動向を考慮した慎重な対応が必要になると考える。従来は2026年6月に追加で利上げを実施すると予想していたが、その見通しを同10-12月期(第4四半期)へ後ろ倒しする。

資産クラス別のインプリケーション

債券

日本の10年国債利回りの予想に関して、2025年末を1.6%、2026年末を1.8%に引き上げた。政策金利、米国の10年国債利回り、日銀の国債買入れ縮減ペースなどを基に推計される適正水準に対して、財政懸念などを背景に現状の利回りが高水準で推移していることを反映した。ただし、日本の財政赤字のGDP比は税収増加や当初予算の抑制により改善が続いており、債務残高の対GDP比も依然高水準ながら低下傾向にあるため、財政は健全な状態にあると考える。年内に大型の補正予算が編成される可能性はあるが、恒常的な財政悪化につながるものでない限り、市場の財政懸念が悪化して利回りの上昇につながるリスクは限定的であり、2%へ急上昇することは考えにくい。

株式

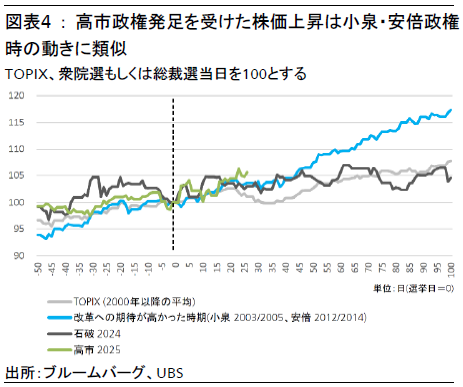

高市氏が自民党総裁選で勝利した10月4日以降、東証株価指数(TOPIX)は5.4%、日経平均株価は12.5%上昇した。この上昇には新首相への期待だけでなく、米連邦準備理事会(FRB)の利下げや、人工知能(AI)関連株が牽引する世界的な株価上昇も寄与している。日銀の緩やかな利上げ姿勢により、実質金利がマイナス圏にとどまっていることも株価を下支えしている。

高市政権発足に対する市場の反応は、小泉純一郎政権や安倍晋三政権など、過去に強力なリーダーシップの下で政策の転換が行われた時期のものと類似している。特に日経平均の大幅上昇にはやや過熱感が見られるため、9月期の企業決算シーズンには相場の変動が高まると予想する。とはいえ、短期的な調整局面は、2026年度(2027年3月期)の利益成長が期待できる高クオリティ銘柄の魅力的なエントリーポイントと考える。2026年度には関税による影響の後退、構造改革の進展に加え、国内政策も支えとなり、日本企業の業績が回復すると予想する。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

チーフ・インベストメント・オフィス

ストラテジスト

石井 一正

さらに詳しく

2024年9月より、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントにて、ストラテジストとして国内外のマクロ経済・政治情勢の分析を担当。

UBS入社以前は、内閣府にて経済財政白書の執筆等のマクロ経済の調査分析、「骨太の方針」をはじめとする政府方針の策定に従事。2011年ミシガン大学経済学修士課程修了。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

チーフ・インベストメント・オフィス

ストラテジスト

小林 千紗

さらに詳しく

チーフ・インベストメント・オフィスにて、ストラテジストとして株式の調査分析、テーマ投資、SI投資などを担当。投資銀行部門での経験を活かし、幅広い業種についてマクロ・ミクロの視点から投資見解を提供している。

2013年11月に入社。それ以前は米系・欧州系証券会社にて株式アナリストを務める。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

チーフ・インベストメント・オフィス 日本地域最高投資責任者(CIO) 兼日本経済担当チーフエコノミスト

青木 大樹

さらに詳しく

2016年11月にUBS証券株式会社ウェルス・マネジメント本部チーフ・インベストメント・オフィス日本地域CIOに就任(UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社の営業開始に伴い2021年8月に同社に移籍)。以来、日本に関する投資調査(マクロ経済、為替、債券等)及びハウスビューの顧客コミュニケーションを担当。2010年8月、エコノミストとしてUBS証券会社に入社後、経済調査、外国為替を担当。インベストメント・バンクでは、日本経済担当エコノミストとして、インスティテューショナル・インベスター誌による「オールジャパン・リサーチチーム」調査で外資系1位(2016年、2年連続)に選出。

また、テレビ東京「Newsモーニングサテライト」やBSテレ東「日経モーニングプラス」など、各メディアにコメンテーターとして出演。著書に「アベノミクスの真価」(共著、中央経済社、2018年)など。UBS入社以前は、内閣府にて政策企画・経済調査に携わり、2006-2007年の第一次安倍政権時には、政権の中核にて「骨太の方針」の策定を担当。2005年、ブラウン大学大学院 (米国ロードアイランド) にて経済学博士課程単位取得(ABD)。