サステナブル投資

日本のGXへの取り組みと投資機会

日本は、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向け、150兆円規模の官民投資の戦略を作成し、これは対GDP比でみると、米インフレ抑制法(IRA)の約3倍である。GX経済移行債、カーボンプライシング、2026年度から開始する排出量取引制度(GX-ETS)を柱としている。

2025.07.15

- 日本は、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向け、150兆円規模の官民投資の戦略を作成し、これは対GDP比でみると、米インフレ抑制法(IRA)の約3倍である。GX経済移行債、カーボンプライシング、2026年度から開始する排出量取引制度(GX-ETS)を柱としている。

- エネルギー転換を推進する重要なテクノロジーには、ペロブスカイト太陽電池、浮体式洋上風力発電、水素などがある。対象を絞った補助金や、地理的制約を克服し、温室効果ガスの排出削減が難しい分野の脱炭素化を進めるための政策支援によって、こうしたテクノロジーは恩恵を受けるだろう。

- 株式と債券の両方に投資機会があり、特にGX計画で政府が優先する分野に協力する企業に注目している。ただし、GX-ETSの詳細な実施方法や、GX経済移行債の流動性、政府による支援のあり方において未定の部分が一定程度ある点がリスク材料となるだろう。

世界第4位の経済大国であり、二酸化炭素(CO2)排出量が世界第5位の日本が低炭素経済への移行を進めることは、世界各国の政府、企業、投資家にとってますます重要になっている。日本は2050年までにカーボンニュートラルを達成すべく、2023年に「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」(以下「GX基本方針」)を公表し、10年間で官民合わせて150兆円規模の投資を行う方針を示した。対GDP比は米インフレ抑制法(IRA)の約3倍であり、カーボンプライシング、GX経済移行債、研究開発支援などの財政・政策措置が盛り込まれている。

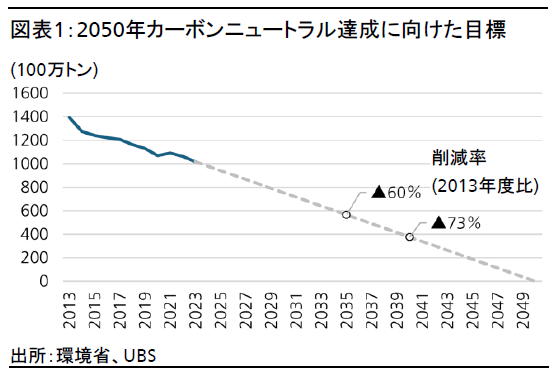

日本は輸出主導型経済で、エネルギーは輸入に依存しており、安定供給、経済効率性、持続可能性、安全性がエネルギー政策の原則となっている。2050年までにカーボンニュートラルを達成するため、日本は産業競争力を維持しながらも温室効果ガス排出量の削減を進めている。日本は今年2月に最新の脱炭素目標を提出し、温室効果ガスの排出量を2035年度に2013年度比で60%削減、2040年度に同73%削減するとした。GX基本方針によって、クリーンテクノロジー、送電網整備、グリーンマニュファクチャリング(製造業におけるCO2排出量を減らすこと)などの分野で需要の拡大が続くと予想される。政府の優先項目に協力する日本企業は、政策支援や税制面でのインセンティブの恩恵を受けるとみられ、気候変動およびサステナビリティ分野における魅力的な投資機会を提供すると考える。

計画に対する進捗:今までに何が達成されたのか?

日本におけるGXの主な取組は下記の通りである。

- 10年間で20兆円のGX経済移行債を国債として発行し、調達資金の55%は研究開発に、残りは電気自動車、グリーンスチール(温室効果ガスの排出を減らした製鉄)、水素など重要分野への補助金に充てる。本稿執筆時点までに発行されているのは総額の14%で、最近の入札では応札額が発行額を上回り、今年度は5年債と10年債の入札が各2回行われる。

- 排出量取引制度(GX-ETS)は2026年度から開始する。現在は、温室効果ガスの排出量が多く、日本全体の排出量の50%超を占める747社の企業で構成される「GXリーグ」が自主的に参加し、試行的に実施されている。

- 「GX推進法」に基づき、2023年に「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を閣議決定した。日本の低炭素経済への移行を促進するための包括的な政策を概説したものだ。実効性を高めるため、GX推進法は今年改正されている(詳細は後述)。

- 化石燃料の輸入事業者(電力、石油、ガス会社など)を対象とした化石燃料賦課金を2028年度から導入する。この賦課金は、化石燃料に対する日本の依存度を低下させるとともに、GX経済移行債の償還に充てることを目的としている。

- 情報を開示して透明性を高めるため、「GXダッシュボード」をオンラインで開設し、参加企業の排出削減目標や実績、GX-ETSへの参加状況を表示している。

石破茂首相が2024年に、日本の長期的な脱炭素化と産業活性化戦略の礎として発表した「GX2040ビジョン」は、パブリックコメントを経て2025年2月に閣議決定された。主な構想は、エネルギー集約型産業を低炭素エネルギー拠点の近くに立地させることにより、エネルギー効率と産業競争力の両方を高めることであり、それを支えるのが、原子力発電所の再稼働や、再生可能エネルギーの導入目標である。今年5月に成立した改正GX推進法では、年間10万トン以上のCO2を排出する企業に対して、2026年度からGX-ETSに参加することを義務付けており、国内の温室効果ガス排出量の約60%を占める、鉄鋼、電力業界などの300-400社が対象となる見込みだ。GX-ETSの対象企業は毎年排出枠を割り当てられ、2027年秋から取引が開始される予定である。

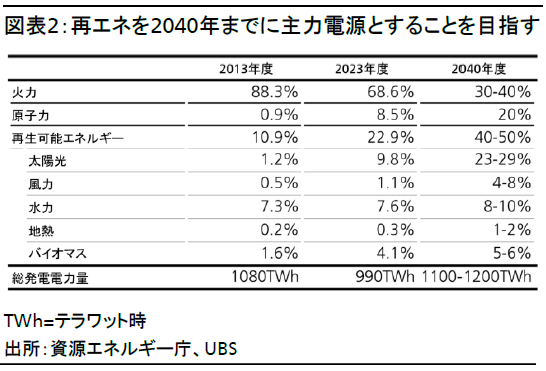

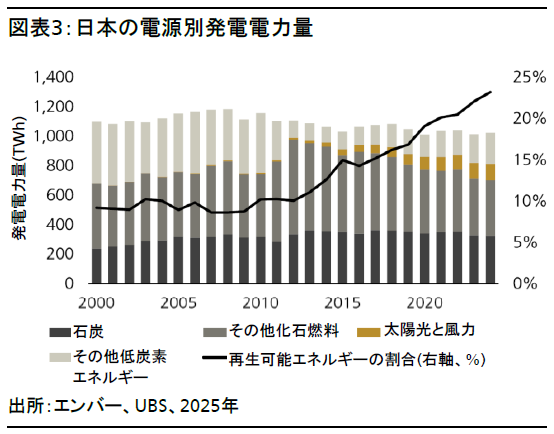

カーボンニュートラル達成には、多様なクリーンエネルギー源に移行して化石燃料への依存から脱却し、CO2排出量を削減することが鍵となる。今年2月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、電源構成で現在68.6%を占める化石燃料の割合を、2040年度までに半分の30-40%程度に縮小し、再生可能エネルギーを主力電源とすることを目指している。また、原子力発電所の再稼働や、小型モジュール炉(SMR)など次世代革新炉の実用化を推進することで、現在8.5%となっている原子力発電の割合を、20%程度に引き上げるとしている。

日本は、地理的制約を克服し、電力部門の脱炭素化を加速することを明確な焦点として再生可能エネルギー戦略を展開している。太陽光発電に関しては、日本の電源構成に占める割合を2040年度までに23-29%へ拡大することを目標とする。しかし、ドイツ、フランス、米国などでは平地面積が国土の68%を占めるのに対し、日本では34%と限られており、従来の地上設置型太陽光発電設備を導入する上での課題となっている。日本政府はこれに対処するため、ペロブスカイト太陽電池の量産体制構築に向けた投資を行っている。ペロブスカイト太陽電池は、軽量で柔軟性があり、屋根や外壁などの建物の表面に設置することができる。都市部や工業地帯でも設備を柔軟に拡張することが可能で、2025年度予算には、例えば、ペロブスカイト太陽電池の開発と商業化を支援する50億円の補助金が盛り込まれている。

風力発電も大きな役割を果たすことが期待されており、電源構成に占める割合を4-8%へ増やすことが目標となっている。沿岸海域の水深が深いという日本の地理的特徴に適し、漁業や海洋生態系への影響が比較的小さいとされる浮体式洋上風力発電を主軸と位置付ける。政府は2025年度予算で、実証プロジェクト、既存の電力系統への統合、地域のサプライチェーンの整備を目的として40億円を計上している。

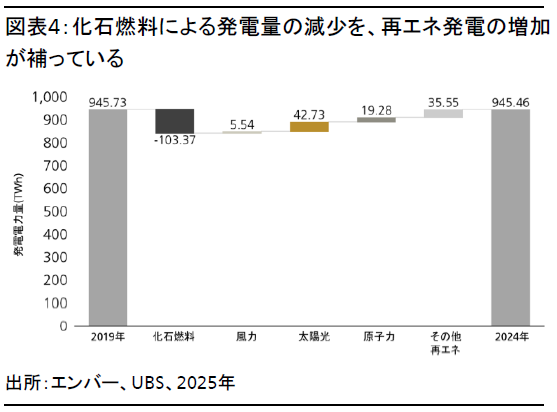

日本は火力発電の脱炭素化にも取り組んでおり、電源構成に占める割合を30-40%に縮小することを目標としている。2019年と2024年の発電量を比較すると、全体としては殆ど変わらず、化石燃料による発電の減少を、太陽光を中心とした再生可能エネルギー発電の増加が補っている。火力発電の脱炭素化を進める手段としては、既存の火力発電所における混焼*など、低炭素燃料である水素やアンモニアの使用が軸となるだろう。強固な水素のサプライチェーンを構築することが重要であり、政府は水素の製造・貯蔵・輸送、そして脱炭素化が難しい鉄鋼やセメントなどの分野における水素の活用を支援するために、グリーンイノベーション基金や、GX経済移行債による調達資金を利用して投資を行っている。

*CO2排出量を削減するため、火力発電で用いる化石燃料の一部を低炭素燃料に置き換えること。

続きはレポートをご覧ください。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

チーフ・インベストメント・オフィス

ストラテジスト

石井 一正

さらに詳しく

2024年9月より、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントにて、ストラテジストとして国内外のマクロ経済・政治情勢の分析を担当。

UBS入社以前は、内閣府にて経済財政白書の執筆等のマクロ経済の調査分析、「骨太の方針」をはじめとする政府方針の策定に従事。2011年ミシガン大学経済学修士課程修了。